午前8時40分より受付開始します。診察はできるだけ早く開始しますが、遅くても午前9時には開始します。事前に予約していただいた患者さんを優先的に診察しますが、脳卒中を発症した患者さんや腰痛などの痛みのひどい患者さん、頭部外傷で傷を負っていて創傷処置が必要な患者さんなどは、先に診察させていただく場合があります。この点ご理解いただきたいと思います。

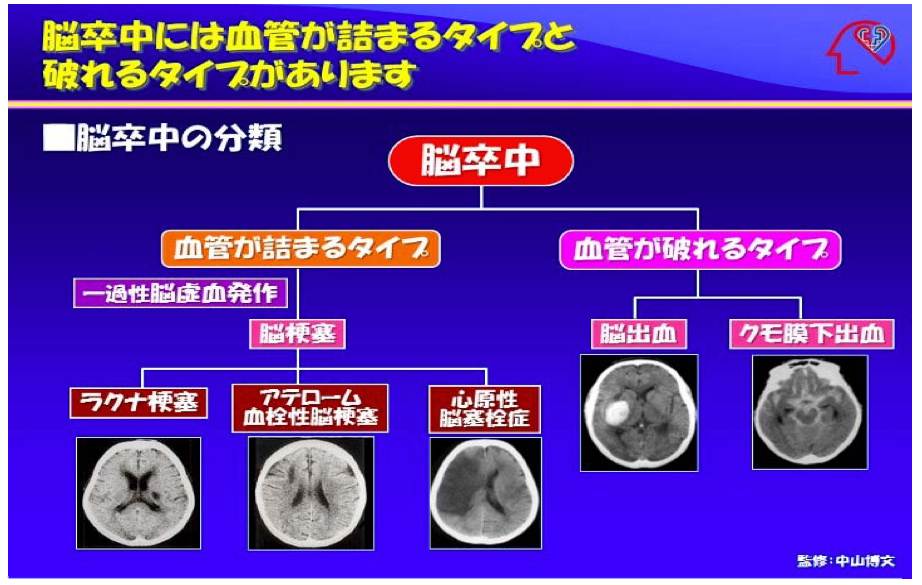

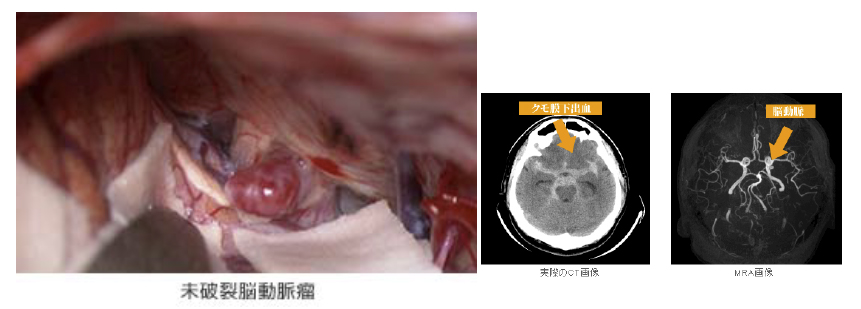

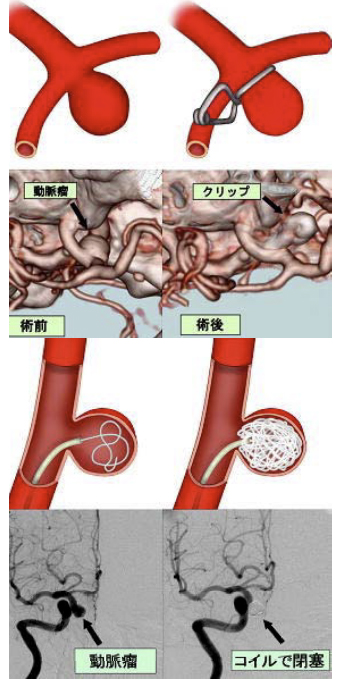

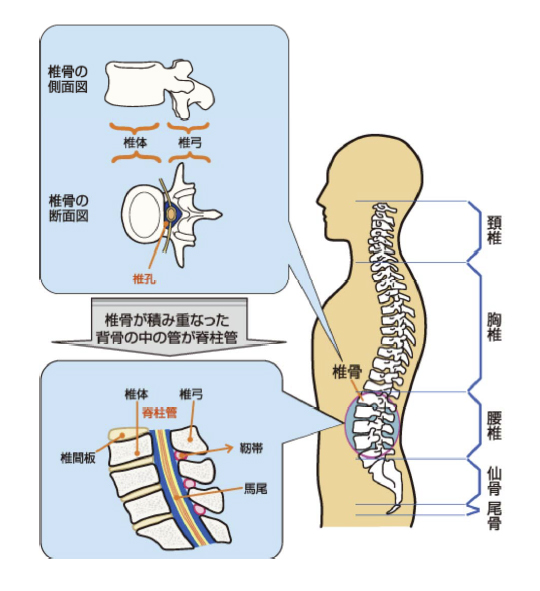

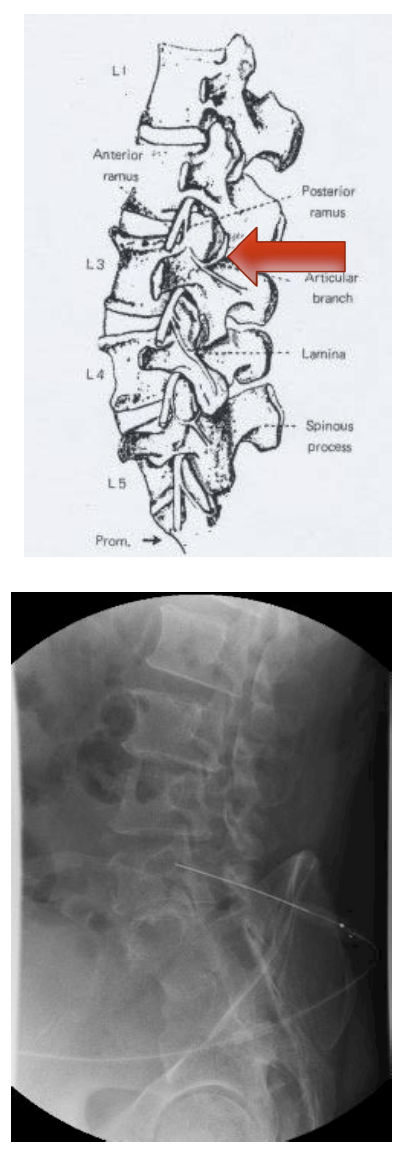

私たちのクリニックで診察させていただきます患者さんは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳卒中の患者さん、頚椎症、腰部脊柱管狭窄症、後靭帯骨化症などの脊椎疾患の患者さん、そして頭痛や肩こり症などの慢性の痛みの患者さんです。また、脳ドックでは全身の血管年齢の検査と心電図による自律神経機能検査と頭部MRI、MRAと頚動脈MRAを行います。また、検査結果はその日のうちに説明させていただきます。

診療受付時間

診療時間:午前8時40分受付開始

診療時間: 午前9時〜12時まで、午後14時〜18時まで

休診日:木曜日、日曜日、祝祭日

ご来院の際に持参いただくもの

- マイナンバーカード(又は健康保険証)

- 受給者証(お持ちの方のみ)

- 紹介状

- お薬手帳

※高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される患者さんについては、「限度額認定証」は不要です。

院外処方せんに関するお知らせ

現在、一部の医薬品の供給が不安定な状況が続いています。当クリニックでは厚生労働省の指示により、薬局において円滑にお薬が受け取れるように一般名処方を行っています。医薬品の供給状況を踏まえつつ、一般名処方の趣旨をご理解いただきますようお願いします。

診療担当医表 List of Doctors

| 診療科 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 脳神経外科 リハビリテーション科 |

9:00~12:00 | 金丸 憲司 (睡眠時無呼吸外来) |

金丸 憲司 | 金丸 憲司 | 休診 | 金丸 憲司 | 金丸 憲司 | 休診 |

| 辻 正範 (頭痛外来) |

金丸 英樹 (脳血管内治療外来) |

三重大学 (第2.第3.第4) |

||||||

| 14:00~18:00 | 金丸 憲司 (睡眠時無呼吸外来) |

金丸 憲司 | 金丸 憲司 | 金丸 憲司 | 金丸 憲司 | |||

| 辻 正範 (頭痛外来) |

金丸英樹 (脳血管内治療外来) |

三重大学 (第2.第3.第4) |

||||||

| 循環器科 | 13:30~17:00 | 大森 拓 (第1.第3.第5) |

||||||

| リハビリテーション科 | 14:00~17:00 | 尾﨑 仁 |